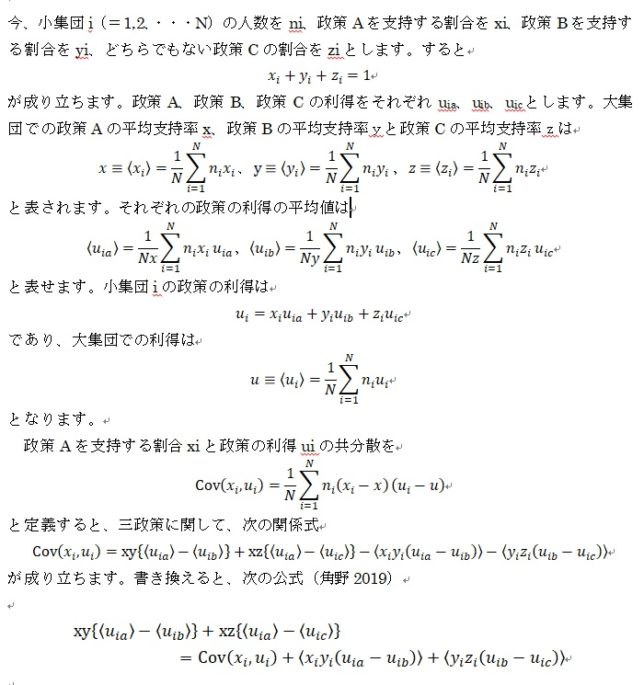

前回はf(x)=x3-2を例に、f(x)の分解体とガロア群を求めました。今回は多項式の次数を1つ上げて、拡大体の列と対応するガロア群の列を導出します。

Ex.3 Q多項式f(x)=x4-3を例に、f(x)の分解体とガロア群を求めてみましょう。

f(x)を因数分解すると

- f(x)=x4-3=(x2-4√9) ( x2+4√9)=(x-4√3) ( x+4√3) ( x-4√3i) ( x+4√3i)、

- i2=-1、i3=-i、i4=1

となります。f(x)=0の4つの解は、

- α1=4√3、α2=-4√3、α3=4√3i、α3=-4√3i

となります。f(x)の分解体は4つの解をQに付け加えたものですが、4√3とiの2つを付け加えることに等しいので、f(x)の分解体はQ(4√3,i)となります。4√3をべき乗してゆくと、

1. 4√3、4√9、4√27の4つの基底が得られます。a0、a1、・・・a7 ∊Q(有理数)を用いて、

・ Q(4√3、i)={a0+a1・4√3+a2・4√9+a3・4√27+a4i+a5・4√3i+a6・4√9i +a7・4√27i}

と書けます。体の拡大の次数は8となります。

- [Q(4√3、i):Q]=[Q(4√3、i):Q(4√3)]・[Q(4√3):Q]=2・4=8

拡大体Q(4√3、i)上のQ自己同型写像σ∊AutQ(Q(4√3、i))を求めます。σは同型なので

- σ(ab)=σ(a)・σ(b)、σ(a+b)=σ(a)+σ(b) for a,b∊Q

を満たします。またσは3∊Qを不変に保つので

- 3=σ(3)=σ( (4√3)4) =σ(4√3) 4

となります。σを4√3にiを掛ける作用とiを不変にする作用を持つ写像

だとすると、上式を満たす4つの写像は、

σ(4√3)=4√3i、σ2(4√3)=4√3ii=-4√3、σ3(4√3)=4√3iii=-4√3i、σ4(4√3)=4√3

と表現できます。σ4は恒等写像です。また―1∊Qを不変に保つ写像をτとすると

なので、τはiに-1を掛ける作用と4√3を不変にする作用を持つ写像

だとします。τ2(i)=iなのでτ2は恒等写像です。Q(4√3、i)/Q上のガロア群Gは

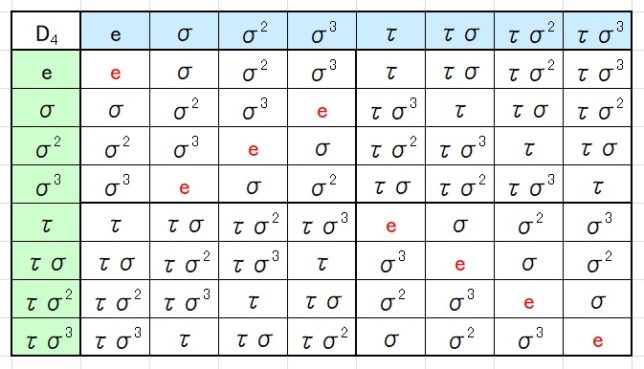

- G=Gal(Q(4√3、i)/Q)={e、σ、σ2、σ3、τ、στ、σ2τ、σ3τ}、#(G)=8

となります。Gの位数は8となり、体の拡大の次数8と一致します。これらの写像は

- τσ2(4√3)=τ(-4√3)=-4√3、σ2τ(4√3)=σ2(4√3)=-4√3

- στσ(4√3)=στ(4√3i)=σ(-4√3i) =-4√3ii=4√3=τ(4√3)

- τστ(4√3)=τσ(4√3) =τ(4√3i)=-4√3i、σ3(4√3)=4√3iii=-4√3i

であるから、

- τσ2=σ2τ ⇔ σ-2(σ2τ) σ-2=σ2τ

- στσ=τ、τ-1=τ、τστ=σ3 ⇔ (τσ)-1=τσ

なる性質があります。これらから

- στ・σ2τ=στ・τσ2=σ3

- στ・σ3τ=στσ・σ2τ=τσ2τ=σ2

- τ・σ2τ=τσ2・τ=σ2τ・τ=σ2

- τ・σ3τ=τσ2・στ=σ2τ・στ=σ2・τστ=σ2・σ3=σ・σ4=σ

- σ3τ・σ3τ=σ3・σ=e

- σ2τ・σ3τ=σ2・σ=σ3

- σ2τ・σ2τ=σ2τ・τσ2=σ

- σ2・τ=σ・ττ・στ=στσ3=ττστσ3=τσ3σ3=τσ2

- σ2・τσ=σ・στσ=στ=τστ=τσ3

- σ2・τσ2=τσ3σ=τ

- σ3・τ=στσ2=τσ

- σ3・τσ=τσ2

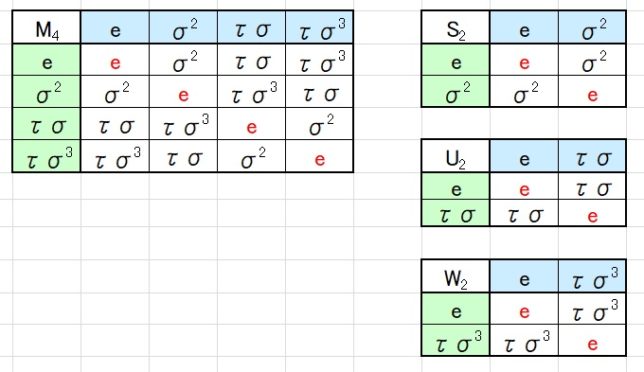

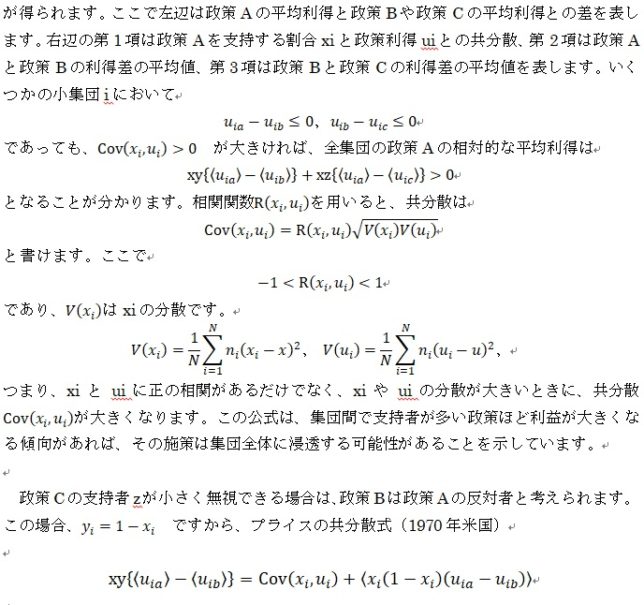

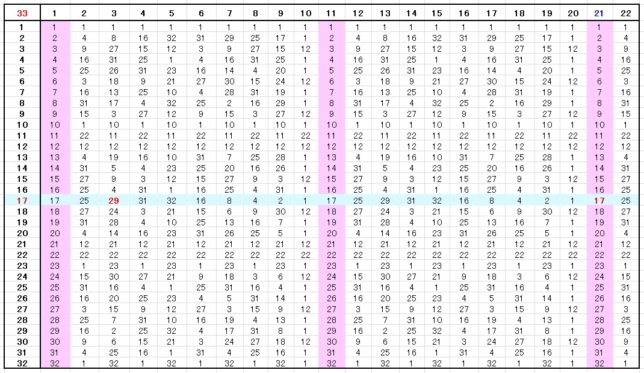

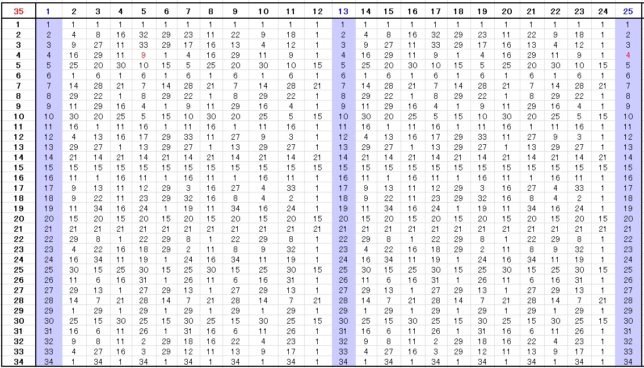

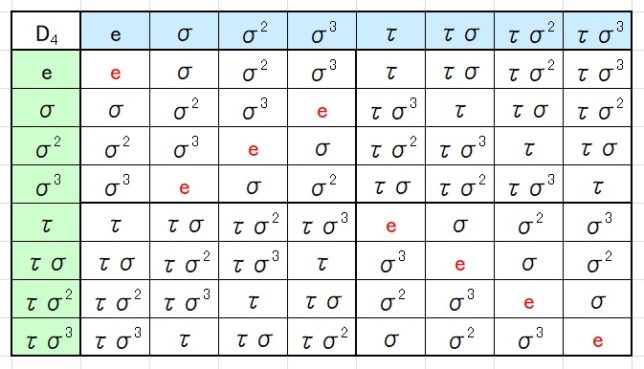

が成り立ちます。8つの元同士の演算の結果を次の演算表にまとめました。

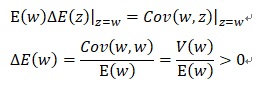

ここで

- τ(縦の元)・σ(横の元)=τσ(表中の元)

- σ(縦の元)・τ(横の元)=τσ3(表中の元)

に注意して下さい。τσnの逆元はτσnになっていることが分かります。8個の元同士の演算が8個の元で閉じているので、Gは群になっています。これはD4と呼ばれ、四角板の1/4回転と反転操作のなす群に相当します。

f(x)の分解体Q(4√3,i)上のQ自己同型写像全体は8次のD4群となりました。

- D4={e、σ、σ2、σ3、τ、τσ、τσ2、τσ3}

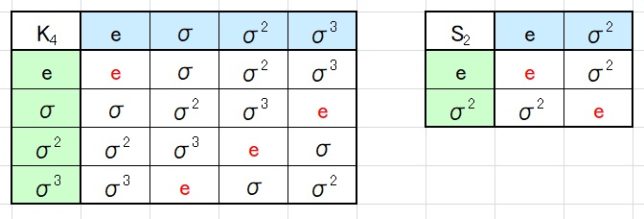

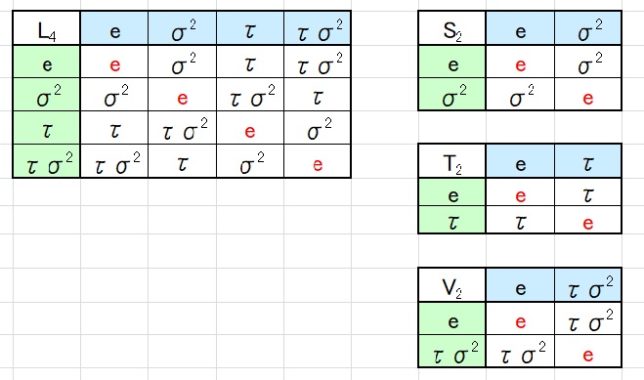

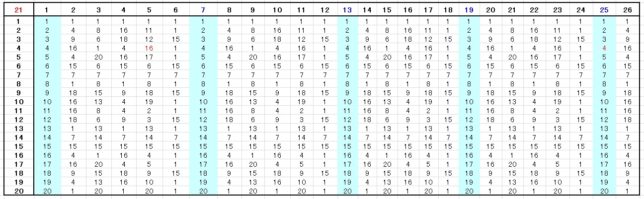

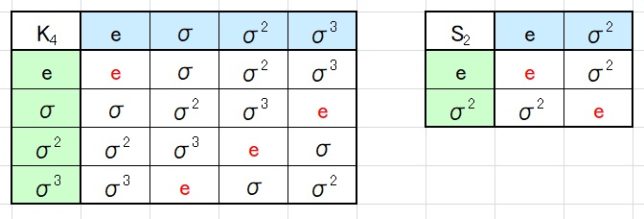

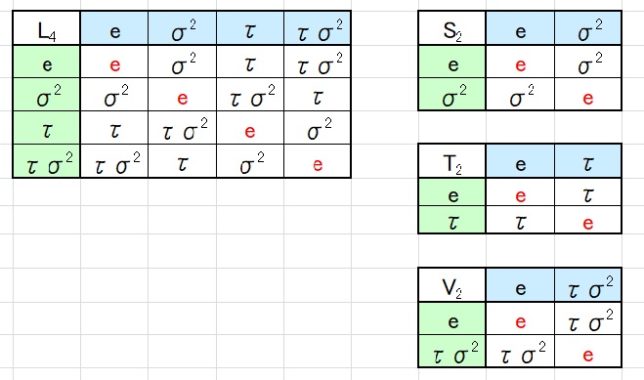

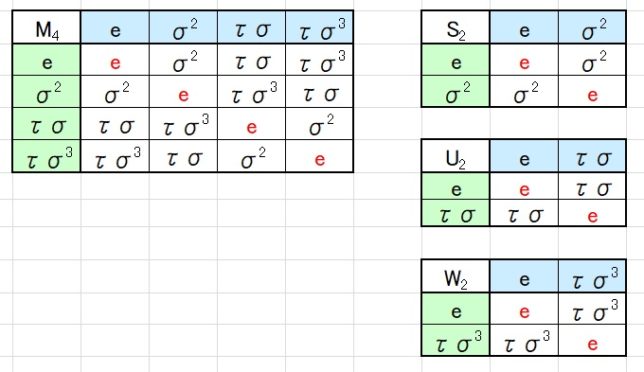

Q自己同型写像というのは、有理数体Qは不変に保つQ(4√3,i)からQ(4√3,i)への全単射写像という意味です。次にD4の部分群を調べます。4次の部分群はK4、L4、M4の3つがあります。

- K4={e、σ、σ2、σ3}=Z/4Z

- L4={e、σ2、τ、τσ2}=Z/2Z×Z/2Z

- M4={e、σ2、τσ、τσ3}=Z/2Z×Z/2Z

2次の部分群はS2、T2、U2、V2、W2の5つがあります。

・ S2={e、σ2}、T2={e、τ}、U2={e、τσ}、V2={e、τσ2}、W2={e、τσ3}

{e、τσk}(k=0,1,2,3)は4つの2次の部分群を作ります。自明な1次の部分群

・ I={e}

があります。

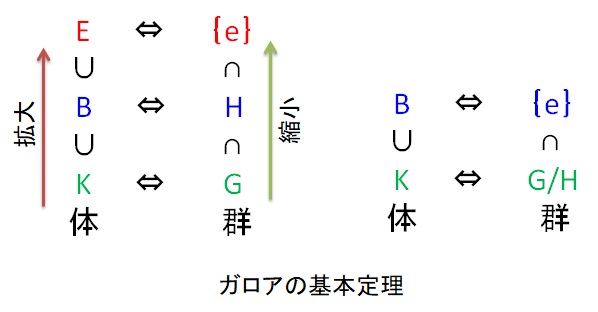

ガロア群の包含関係は7種類あります。7種類の群の系列に対応する拡大体の系列を示します。

Q⊂Q(i)⊂Q(√3,i)⊂Q(4√3,i)

Q⊂Q(√3)⊂Q(√3,i)⊂Q(4√3,i)

Q⊂Q(√3)⊂Q(4√3)⊂Q(4√3,i)

Q⊂Q(√3)⊂Q(4√3i)⊂Q(4√3,i)

Q⊂Q(√3i)⊂Q(√3,i)⊂Q(4√3,i)

Q⊂Q(√3i)⊂Q((1-i)-4√3)⊂Q(4√3,i)

Q⊂Q(√3i)⊂Q((1+i)-4√3)⊂Q(4√3,i)

[1] K4=Gal(Q(i)/Q)を示します。a0,a1、、、a7∊Qに対して、x=4√3とおきます。 、

X=a0+ a1x+ a2x2+ a3x3+ a4i+a5ix+a6ix2+ a7 ix3 ∊Q(x,i)

σ∊K4に対して、σ(X)=Xとなる係数の条件を求めます。σ(x)=ix、σ(i)=iです。

σ(a0+ a1x+ a2x2+ a3x3+ a4i+a5ix+a6ix2+ a7 ix3 )

=a0+ a1xi-a2x2-a3ix3+ a4i-a5x-a6ix2+ a7 x3

- a1=-a5、a2=-a2=0、a3=a7、a5=a1、a6=-a6=0、a7=-a3、

→ a1=a2=a3=a5=a6=a7=0

X=a0+ a4i∊Q(i)

K4={e、σ、σ2、σ3}の全ての元に対して、σ(X)=Xが成り立つので、K4は拡大体Q(i)/Q上のガロア群になっています。Q(i)はK4の不変体になっています。

D4⊃K4⊃S2⊃I ⇔ Q⊂Q(i)⊂Q(√3,i)⊂Q(4√3,i)

- S2={e、σ2}=Gal(Q(√3、i)/Q)を示します。

- σ2(a0+ a1x+ a2x2+ a3x3+ a4i+a5ix+a6ix2+ a7 ix3 )

=σ(a0+ a1xi-a2x2-a3ix3+ a4i-a5x-a6ix2+ a7 x3)

=a0-a1x+a2x2-a3x3+ a4i-a5ix+a6ix2-a7ix3

a1=-a1、a3=-a3=0、a5=-a5、a7=-a7、→ a1=a3=a5=a7=0

X=a0+a2x2 + a4i+a6ix2=a0+a2√3 + a4i+a6√3 i ∊Q(√3、i)

S2={e、σ2}の全ての元に対して、σ2(X)=Xが成り立つので、S2は拡大体Q(√3、i)上のガロア群になっています。K4はD4の正規部分群、S2はK4の正規部分群になっています。

Q(√3、i)は、{1、√3、i、√3i}の4つの基底からなる4次元ベクトル空間と同型です。

Q(i)は、{1、i}の2つの基底からなる2次元ベクトル空間と同型です。

- D4⊃K4⊃S2⊃I ⇔ Q⊂Q(i)⊂Q(√3,i)⊂Q(4√3,i)

- [Q(4√3、i):Q]=[Q(4√3、i):Q(√3、i)]・[Q(√3、i):Q(i)]・[Q(i):Q]=2・2・2=8

- #(D4)=#(K4)・#(S2)・#(I)=4・2・1=8

[2] L4={e、σ2、τ、τσ2}=Gal(Q(√3)/Q)を示します。τ(i)=-i

σ2(X)=Xより、X=a0+a2x2 + a4i+a6ix2

τ(X)=τ(a0+a2x2 + a4i+a6ix2)=a0+a2x2 -a4i-a6ix2=a0+a2x2 + a4i+a6ix2

- -a4=a4=0、-a6=a6=0 → X=a0+a2x2 =a0+a2√3 ∊Q(√3)

従ってQ(√3)はL4の不変体になっており、以下のガロア対応が成り立ちます。

- D4⊃L4⊃S2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3)⊂Q(√3,i)⊂Q(4√3,i)

- [Q(4√3、i):Q]=[Q(4√3、i):Q(√3、i)]・[Q(√3、i):Q(√3)]・[Q(√3):Q]=2・2・2=8

- #(D4)=#(L4)・#(S2)・#(I)=4・2・1=8

[3] T2={e、τ}=Gal(Q(4√3))

- τ(a0+ a1x+ a2x2+ a3x3+ a4i+a5ix+a6ix2+ a7 ix3 )

=a0+ a1x+ a2x2+ a3x3-a4i-ix-ix2-ix3=X

a4=a5=a6=a7=0

→ X=a0+ a1x+ a2x2+ a3x3=a0+ a1–4√3+ a2-4√9+ a34√27 ∊Q(4√3)

D4⊃L4⊃T2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3)⊂Q(4√3)⊂Q(4√3,i)

[4] V2={e、τσ2}=Gal(Q(4√3i)/Q)を示します。

- τσ2 (a0+ a1x+ a2x2+ a3x3+ a4i+a5ix+a6ix2+ a7 ix3 )

=τ(a0-a1x+a2x2-a3x3+ a4i-a5ix+a6ix2-a7ix3)

=a0-a1x+a2x2-a3x3-a4i+a5ix-a6ix2+a7 ix3=X

a1=a3=a4=a6=0

→ X=a0+ a2x2+a5ix+ a7 ix3=a0-a2(4√3i)2+a5(4√3i)-a7(4√3i)3 ∊Q(4√3i)

D4⊃L4⊃V2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3)⊂Q(4√3i)⊂Q(4√3,i)

[5] M4={e、σ2、τσ、τσ3}=Gal(Q(√3i)/Q)を示します。

・ σ2(X)=Xより、X=a0+a2x2 + a4i+a6ix2

τσ(X)=τσ(a0+a2x2 + a4i+a6ix2)

=τ(a0-a2x2 + a4i-a6ix2)

=a0-a2x2-a4i+a6ix2=a0+a2x2 + a4i+a6ix2=X

a2=a4=0 → X=a0+a6 ix2=a0+a6 √3i ∊ Q(√3i)

D4⊃M4⊃S2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3i)⊂Q(√3,i)⊂Q(4√3,i)

[6] U2={e、τσ}=Gal(Q((1-i)-4√3)) を示します。

・ τσ(X)=τσ(a0+ a1x+ a2x2+ a3x3+ a4i+a5ix+a6ix2+ a7 ix3)

=τ(a0+ a1xi-a2x2-ia3x3+ a4i-a5x-a6ix2+ a7 x3)

=a0-a1xi-a2x2+ia3x3-a4i-a5x+a6ix2+ a7 x3=X

a1=-a5、a2=a4=0、a3=a7、

→ X=a0+ a1x+ a3x3-a1ix+a6ix2+ a3 ix3

=a0+ a1(1-i)x+ a3(1+i)x3+a6ix2

(1-i)2=1-1-2i=-2i、(1-i)3=-2i(1-i)=-2(i+1)

X=a0+ a1(1-i)x-1/2-a3(1-i)3-x3-1/2-a6(1-i)2-x2 ∊ Q((1-i)-4√3))

- D4⊃M4⊃U2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3i)⊂Q((1-i)-4√3)⊂Q(4√3,i)

[7] W2={e、τσ3}=Gal(Q((1+i)-4√3)) を示します。

σ(x)=ix、τ(x)=x、σ(i)=i、τ(i)=-i、x=4√3に注意して

σ2(X)=Xより、X=a0+a2x2 + a4i+a6ix2

τσ3(X)=τσ(a0+a2x2 + a4i+a6ix2)

=τ(a0-a2x2 + a4i-a6ix2)

=a0-a2x2 -a4i+a6ix2=X=a0+a2x2 + a4i+a6ix2

a2=a4=0. X=a0+a6ix2

(1+i)2=1-1+2i=2i、i=1/2-(1+i)2

X=a0+1/2-a6 (1+i)2x2 ∊ Q((1+i)-4√3)

- D4⊃M4⊃W2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3i)⊂Q((1+i)-4√3)⊂Q(4√3,i)

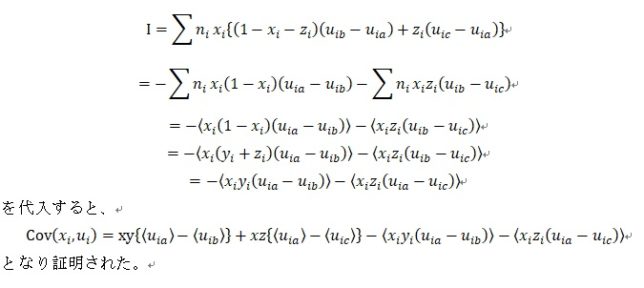

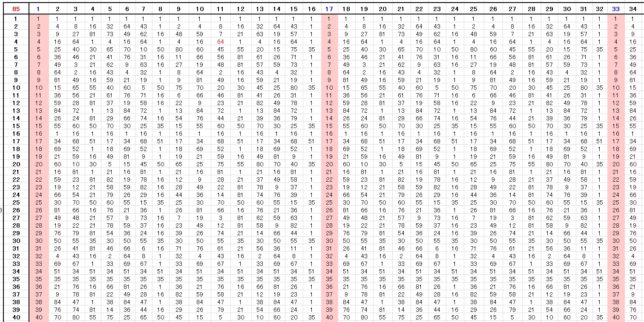

ガロア群D4が4つの解(1234)をどのように置換するかを調べます。

- D4={e、σ、σ2、σ3、τ、τσ、τσ2、τσ3}

={e、(1324)、(12)(34)、(1423)、(34)、(14)(23)、(12)、(13)(24)}

と表すことができます。

- f(t)=t4-3=(t2-4√9) ( t2+4√9)=(t-4√3) ( t+4√3) ( t-4√3i) ( t+4√3i)=0

の4つの解は、改めてx=4√3とおくと

- (α1、α2、α3、α4)=(x、-x、ix、-ix)と書けます。

σ(x)=ix、τ(x)=x、σ(i)=i、τ(i)=-i、の規則で4つの解を変換すると

- σ(x、-x、ix、-ix)=(ix、-ix、-x、x)

⇔ σ(α1、α2、α3、α4)=(α3、α4、α2、α1)

⇔ σ=(1→3→2→4→1)=(1324)

すなわちσは(1324)の置換作用素となっています。同様にして

- σ2(x、-x、ix、-ix)=σ(ix、-ix、-x、x)=(-x、x、-ix、ix)=(α2,α1,α4,α3)

σ2=(1→2→1、3→4→3)=(12)(34)

すなわちσ2は12の互換と34の互換の作用素となっています。また

- σ3(x、-x、ix、-ix)=σ2(ix、-ix、-x、x)=σ(-x、x、-ix、ix)

=(-ix、ix、x、-x)=(α4,α3,α1,α2)

σ3=(1→4→2→3→1)=(1423)

すなわちσ3は(1423)の置換作用素となっています。τに関しても

- τ(x、-x、ix、-ix)=(x、-x、-ix、ix)=(α1,α2,α4,α3) =(34)

すなわちτは34の互換のみの作用素です。

- τσ(x、-x、ix、-ix)=τ(ix、-ix、-x、x) =(-ix、ix、-x、x)=(α4,α3,α2,α1)

τ=(1→4→1、2→3→2)=(14)(23)

すなわちτσは14の互換と23の互換の作用素となっています。

- τσ2(x、-x、ix、-ix)=τ(-x、x、-ix、ix)=(-x、x、ix、-ix)=(α2,α1,α3,α4)

τσ2=(12) となっています。

- τσ3(x、-x、ix、-ix)=τ(-ix、ix、x、-x)=(ix、-ix、x、-x)=(α3,α4,α1,α2)

τσ3=(1→3→1、2→4→2)=(13)(24) となっています。

<まとめ>

多項式f(x)=x4-3の分解体とガロア群を求め、拡大体の系列と対応するガロア群の系列を7種類導出しました。f(x)の分解体はQ(4√3,i)であり、その上の有理数体を不変に保つQ自己同型写像全体は8次のD4群となることを、群の演算表を作成して示しました。D4の部分群には3つの4次の部分群と5つの2次の部分群がありました。部分群の作用で不変となる不変体を求めました。ガロア群に対応する不変体は拡大体の系列を構成することを示しました。

(1) D4⊃K4⊃S2⊃I ⇔ Q⊂Q(i)⊂Q(√3,i)⊂Q(4√3,i)

(2) D4⊃L4⊃S2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3)⊂Q(√3,i)⊂Q(4√3,i)

(3) D4⊃L4⊃T2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3)⊂Q(4√3)⊂Q(4√3,i)

(4) D4⊃L4⊃V2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3)⊂Q(4√3i)⊂Q(4√3,i)

(5) D4⊃M4⊃S2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3i)⊂Q(√3,i)⊂Q(4√3,i)

(6) D4⊃M4⊃U2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3i)⊂Q((1-i)-4√3)⊂Q(4√3,i)

(7) D4⊃M4⊃W2⊃I ⇔ Q⊂Q(√3i)⊂Q((1+i)-4√3)⊂Q(4√3,i)