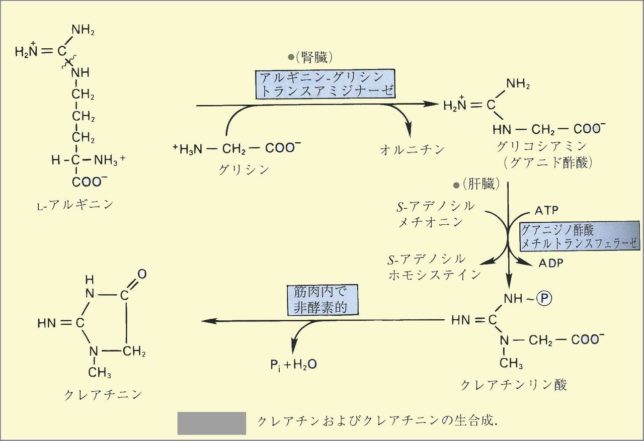

クレアチニンは、筋肉でクレアチニン酸から代謝される老廃物の一つで、腎臓の糸球体から排泄されます。そのため、血液中のクレアチニンの増加は、糸球体の濾過機能が低下していることを意味します。健康診断の腎機能検査では、血中のクレアチニン濃度と尿たんぱくを調べます。適切なクレアチニン濃度は男性で0.6~1.1(mg/100cc)、女性では0.4~0.8(mg/100cc)です。ただし、筋肉が多い人は高めに、筋肉が少ない人は低めの数値になります。正確な測定にはクリアランス検査が必要です。これは2時間以上かけて、尿中と血中のクレアチニン(あるいはイヌリン)の残量からろ過機能を評価するものです。

推算糸球体濾過値eGFR(=estimated Glomerular Filtration Rate)とは

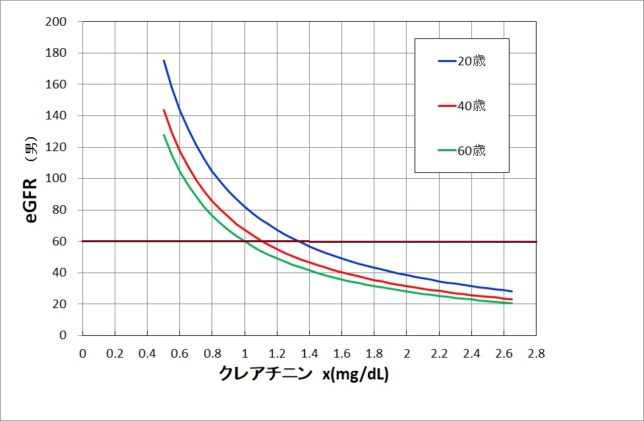

そこで、多くの人のクリアランス検査の結果を利用して作られたのが、eGFR(推算糸球体濾過値です。これは、血清クレアチニン値、年齢、性別から、腎臓が正常値の何%機能しているかを推算したものです。2008年度の改定では、eGFRの算出式は

- eGFR値(男性)=194・{[血清クレアチン濃度]^-1.094}・[年齢]^-0.287

となっています。女性の場合は、男性のeGFR値を0.739倍して算出します。

グラフから分かるように、例えば60歳男性でクレアチニン濃度が1.0mg/dlなら、eGFRは正常値の60%ということです。これ以下だと慢性腎臓病に入ってしまします。

年齢が増えると、eGFR値は低下します。健康な人のeGFRは100 mL/分/1.73m²前後なので、eGFR値が60だと正常値の60%しか腎臓が機能していないことになります。eGFRが60 mL/分/1.73m²未満の状態が3カ月以上続くと、慢性腎臓病(CKD)と診断されます。15 mL/分/1.73m²未満は末期腎不全の状態で、透析治療や腎移植を検討しなければなりません。

55歳を超えると、知らない間に、多くの人が慢性腎臓病になっています。血液検査で得られた血清クレアチニン値からeGFR値を算出し、自分の食事、運動、睡眠、ストレス、飲酒、喫煙などの生活習慣を見直しましょう。

eGFRの面積補正

通常のeGFRの単位は(mL/min/1.73m2)です。これは「仮に体表面積が1.73m2であったなら」という条件付きで、1分間に何ミリリットルろ過できるかを示しています。1.73m2は身長170cm、体重63kgの標準体型人の体表面積に相当します。薬物投与設計には面積補正したeGFR(mL/min)を使います。

体表面積(BSA)はDu Bois式

BSA(m2)=体重(kg)^0.425×身長(cm)^0.725×0.007184

を用いて求め、

eGFR(mL/min)=eGFR(mL/min/1.73m2)×1.73m2/BSA

によって体表面積補正を行います。例えば、157cm、63kgならば、

- 1.73m2/BSA=1.73m2/1.63m2=1.06

となります。eGFR=59.0(mL/min/1.73m2)でも、

- eGFR(mL/min)=59.0×1.06=62.5

となり、60以上の値が得られます。この補正を行わないと、小柄な体格の人はeGFR値が小さくなってしまい、重症患者に分類されてしまいます。従来日本人の体表面積は1.49m2が用いられていましたが、国際的に1.73m2が用いられるようになったため、1.73m2が採用されたということです。

腸内細菌と腎臓病の関係

腎機能は、IgA腎症などの腎臓病以外に、加齢、生活習慣病で決まることをお話ししました。阿部高明教授(東北大)はある種の便秘薬をマウスに投与し、腎臓の機能改善を実証しました。今は臨床試験中です。腸内の悪玉菌は尿毒素を放出し、腎機能を低下させると考えています。便秘薬で、腸内の悪玉菌を減らすことで、腎機能が改善すると考えています。