数学というのは登山とよく似ています。知らない山に登るのは大変ですが、その分登頂の絶景には感動します。景色を忘れてしまっても、登頂の達成感は長く心に残ります。数学も同じように、知らない定理を理解するのは大変ですが、その分定理の威力に感動します。もしその定理を忘れてしまっても、理解した達成感は長く心に残ります。登山が遊びなら、数学も遊びなのです。

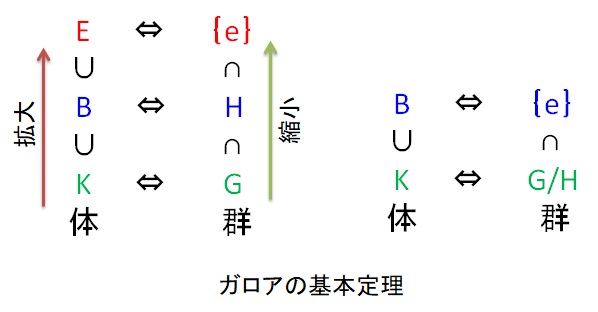

これまで高次方程式の解を求め、解を表示する拡大体とその上の自己同型群との対応関係を調べてきました。今日はガロアの基本定理を証明します。ガロアの定理は部分群Hが対応する拡大体Bを不変にするとき、拡大体Bは対応する部分群Hの不変体になっており、両者に対応関係があることを示しています。ガロアの定理に従って方程式の解を引き受ける拡大体上の同型写像の群を分解して解析すると、元の方程式が代数的に解けるのかどうかを確かめることができます。

そのための準備として、2つの定理を紹介します。最初の定理はアルティンの定理です。それは『体E上のn個の相異なる同型写像による不変体KからEへの体の拡大次数はn以上である』という主張です。2番目の定理は『先ほどの同型写像が群であれば、拡大次数はちょうど群の要素数に一致する』というものです。これらの定理からガロアの基本定理が証明されます。

<アルティンの定理1>

体Eから体Fへのn個の相異なる同型写像σ1、σ2、・・・σnがあるとする。これらの同型写像による不変体KからEへの体の拡大次数はn以上である。

同型写像 σ1、σ2、・・・σn;E → F

不変体 K={x∊E|σ1(x)=σ2(x)=・・・=σn(x)}

→ KからEへの体の拡大次数 [E:K]≧n

証明)σ1、σ2、・・・σnが体Eから体Fへのn個の相異なる同型写像であれば、

σ1、σ2、・・・σnは線形独立です。まずこの事実を証明しましょう。

例えば、n=2のとき、σ1≠σ2より∃α∊E、σ1(α)≠σ2(α)。

x1σ1+x2σ2=0 ならば、任意のx∊Eに対して、x1σ1(x)+x2σ2(x)=0。σ1(α)を掛け、

x1σ1(α)σ1(x)+x2σ1(α)σ2(x)=0

が成り立ちます。またαx∊Eに対して、x1σ1(αx)+x2σ2(αx)=0。つまり

x1σ1(α)σ1(x)+x2σ2(α)σ2(x)=0

が成り立ちます。上の2式を引き算すると、任意のx∊Eに対して

(σ1(α) -σ2(α))・x2σ2(x)=0。

σ1(α)≠σ2(α)なので、x2=0となります。代入してx1=0も得られます。

x1σ1+x2σ2=0 ならば、x1=x2=0

が示されたので、σ1、σ2は線形独立です。n=3の場合も同様にして

x1σ1+x2σ2+x3σ3=0 ならば、x1=x2=x3=0

が成り立ちます。実際

x1σ1(α)σ1(x)+x2σ1(α)σ2(x) +x3σ1(α)σ3(x)=0

x1σ1(α)σ1(x)+x2σ2(α)σ2(x) +x3σ3(α)σ3(x)=0

両式を引き算すると、任意のx∊Eに対して、

(σ1(α) -σ2(α))・x2σ2(x)+(σ1(α) -σ3(α))・x3σ3(x)=0。

σ1(α)≠σ2(α) 、σ1(α)≠σ3(α)であり、2つの元σ2とσ3は線形独立なので、x2=x3=0となります。x2=x3=0を代入して

x1σ1(α)σ1(x)=0。

よってx1=0も得られます。このようにして、σの元の数をnまで増やすことができます。

次に[E:K]=r <n と仮定すると矛盾が生じることを示します。これは体K上のベクトル空間Eに{α1、α2、・・・αr}のr個の基底が存在することを示しています。以下の連立方程式は、

σ1(α1)x1+σ2(α1)x2+σ3(α1)x3+・・・+σn(α1)xn=0

σ1(α2)x1+σ2(α2)x2+σ3(α2)x3+・・・+σn(α2)xn=0

・・・・・・・

σ1(αr)x1+σ2(αr)x2+σ3(αr)x3+・・・+σn(αr)xn=0

方程式の数rが未知数x1,x2…,xnの数nより小さいので自明でない解x1,x2…,xnを持ちます。[E:K]=rより、体K上のベクトル空間Eの任意の元α∊Eはa1、a2、・・・ar ∊Kを用いて

α=a1α1+a2α2+・・・+ arαr

と書けます。上記の方程式にσ1(a1)を掛けると

σ1(a1)σ1(α1)x1+σ1(a1)σ2(α1)x2+・・・+σ1(a1)σn(α1)xn=0。

Kは同型写像の不変体だから、

σ1(a1)=σ2(a1) =σ3(a1) =…=σn(a1)

が成り立つことを利用すると、上式は

σ1(a1)σ1(α1)x1+σ2(a1)σ2(α1)x2+・・・+σn(a1)σn(α1)xn=0

となります。同型写像ですから

σ1(a1α1)x1+σ2(a1α1)x2+σ3(a1α1)x3・・・+σn(a1α1)xn=0

が成り立ちます。他の方程式も同様に変形すると

σ1(a1α1)x1+σ2(a1α1)x2+σ3(a1α1)x3・・・+σn(a1α1)xn=0

σ1(a2α2)x1+σ2(a2α2)x2+σ3(a2α2)x3・・・+σn(a2α2)xn=0

・・・・・・

σ1(arαr)x1+σ2(arαr)x2+σ3(arαr)x3・・・+σn(arαr)xn=0

を得ます。これらの方程式を辺々加えます。第一項の和は

σ1(a1α1)x1+σ1(a2α2)x1+・・・+σ1(arαr)x1

={σ1(a1α1)+σ1(a2α2)+・・・+σ1(arαr)}x1

=σ1(a1α1+a2α2+・・・+a2αr)x1

=σ1(α)x1

となるので、任意の元α∊Eに対して

σ1(α)x1+σ2(α)x2+σ3(α)x3+・・・+σn(α)xn=0

が成り立ちます。σ1、σ2、・・・σnは相異なる同型写像で、σi(α)≠0です。またx1,x2…, xnの中には0でないものが必ず一つはあります。よってσ1、σ2、・・・σnは線形独立ではありません。これはσ1、σ2、・・・σnが線形独立であることと矛盾します。つまり[E:K]=r <n という仮定が誤っていたことを示しています。よって [E:K]≧n が示されました。証明終わり。

アルティンの定理では{σ1、σ2、・・・σn}が群を成すと仮定していません。実際{σ1、σ2、・・・σn}が群を成さないのであれば、あるσi-1、かσiσjが{σ1、σ2、・・・σn}以外の元になります。x∊Kに対して、 (σiσj) (x)=σi(σj (x))=σi(x)=xとなり、不変体 K={x∊E|σ1(x)=σ2(x)=・・・=σn(x)=σiσj(x)=x }を構成する相異なる自己同型写像{σ1、σ2、・・・σn、σiσj}はn+1個になります。あるいは、x=e(x)=(σi-1σi) (x)=σi-1(σi(x) )=σi-1(x )となり、不変体 K={x∊E|σ1(x)=σ2(x)=・・・=σn(x)=σi-1(x)=x}を構成する相異なる自己同型写像{σ1、σ2、・・σn、σi-1}はn+1個になります。よって[E:K]≧n+1 となります。不変体 Kを構成する自己同型写像{σ1、σ2、・・・σn}が群をなしていれば、演算で新しい元は生成しません。不変体 Kを構成する自己同型写像はn個に限られるので[E:K]=nとなります。それを保証するのが次の定理です。

定理2

体E上のn個の相異なる自己同型写像σ1、σ2、・・・σnが群Gをなす場合、群Gの不変体Kから体Eへの拡大次数はnとなる。

自己同型写像 σ1、σ2、・・・σn;E → E

群G={σ1、σ2、・・・σn}

不変体 K={x∊E|σ1(x)=σ2(x)=・・・=σn(x)}

→ KからEへの体の拡大次数 [E:K]=n

注意)標数0の体に限定する。標数nとは、n・1=0を満たす数。複素数体は標数0。

証明)[E:K]≦nを示せれば、前定理[E:K]≧nと合わせて、[E:K]=nとなります。

任意のx∊Eに対して、トレ-ス

S(x)=σ1(x)+σ2(x)+・・・σn(x) ∊E

を定義します。{σ1、σ2、・・・σn}は群を成しているので、任意のi=1,2、…nに対して、

σi・{σ1、σ2、・・・σn}={σ1、σ2、・・・σn}

です。従って

σi(S(x))=σiσ1(x)+σiσ2(x)+・・・σiσn(x)=σ1(x)+σ2(x)+・・・σn(x)=S(x)

であるから、S(x) ∊Kとなります。K係数のベクトル空間Eの次元がn以下であることを示すために、ベクトル空間Eのn+1個の基底{α1,α2,…αn,αn+1}が一次独立ではないことを示せばよいです。Gは群であるために、σi-1∊Gが存在します。連立方程式

σ1-1(α1) x1+σ1-1(α2) x2+・・・+σ1-1(αn) xn+σ1-1(αn+1) xn+1=0

σ2-1(α1) x1+σ2-1(α2) x2+・・・+σ2-1(αn) xn+σ2-1(αn+1) xn+1=0

・・・・・・・・・・・・・・

σn-1(α1) x1+σn-1(α2) x2+・・・+σn-1(αn) xn+σn-1(αn+1) xn+1=0

に関して、未知数x1,x2…,xn+1の個数n+1は式の個数nより大きいので、x1,x2…,xn+1はx1=x2=…=xn+1=0の自明な解以外の少なくとも一つはゼロではない非自明解を持ちます。非自明解をx1≠0とすると、x1≠0で全体を割ることで、x1=1として良いです。i番目の方程式にσiを作用させると、

σi (σi-1(α1) x1) +σi (σi-1(α2) x2)+・・・+σi(σi-1(αn+1) xn+1)=0

α1・σi(x1)+α2・σi(x2) +・・・+αn+1・σi (x n+1) =0

となります。これをすべての方程式について行うと

α1・σ1(x1)+α2・σ1(x2) +・・・+αn+1・σ1(x n+1) =0

α1・σ2(x1)+α2・σ2(x2) +・・・+αn+1・σ2(x n+1) =0

・・・・・・・・・・・・・・

α1・σn(x1)+α2・σn(x2) +・・・+αn+1・σn(x n+1) =0

を得ます。辺々を加えると、S(x)=σ1(x)+σ2(x)+・・・σn(x) ∊Kを用いると

S(x1)α1+S(x2)α2 +・・・+S(x n+1)αn+1=0

S(xi)∊K、つまりS(x1)、S(x2)、・・・S(x n+1)はK係数であります。

{α1,α2,…αn,αn+1}が一次独立ならば、S(x1)=S(x2)=・・・=S(x n+1)=0

です。しかし

S(x1)=S(1)=σ1(1)+σ2(1)+・・・+σn(1)=1+1+・・・+1=n≠0

ので、ベクトル空間Eのn+1個の基底{α1,α2,…αn,αn+1}が一次独立ではないことが示されました。ベクトル空間Eの次元はn次元以下 [E:K]≦nが示されました。前定理[E:K]≧nと合わせて、拡大体の次数は[E:K]=nとなります。証明終わり。

<ガロアの基本定理>

[1]EをKの正規拡大体、そのK自己同型群AutK(E)をGとする。E⊃B⊃Kなる中間体Bを不変にするGの部分群H={σ∊G|∀x∊B、σ(x)=x}があれば、

(1)EはBの正規拡大体である。

(2)HがBのK自己同型群である。

(3)中間体Bと群Hは一対一に対応する。

[2] HがGの正規部分群であれば、

(1)BはKの正規拡大体である。

(2) G/HがBのK自己同型群である。

(3)体Kと余剰群G/H一対一に対応する。

注意1)x∊Bにおいて、任意のσ1,σ2∊Hに対して、σ1σ2(x)=σ1(σ2(x))=σ1(x)=xより、σ1σ2∊H。またσ1(x)=xよりx=σ1-1σ1 (x)=σ1-1 (x)なので、σ1-1∊Hとなります。よってHの定義からHはすでに群になっています。

注意2)EはBの正規拡大体であるとは、BがE上の自己同型写像の作る群Hの不変体になっていることです。このとき[E;B]=#(H)が成り立ちます。

注意3)Hが正規部分群であれば、G/Hは群になります。Hが正規部分群でなければ、G/Hは群になりません。

[1] (1) EはBの正規拡大体であることの証明)

Hの要素数を#(H)=rとすると、群H={σ∊G|∀x∊B、σ(x)=x}の定義から∀x∊Bに対して、σ1,σ2,…σr ∊H⊂G、σ1(x)=σ2(x)=…=σr(x)=xが成り立つので、定理2より[E;B]=rが成り立ちます。次にBはHの不変体であることを示します。Hの不変体をB’={x∊E|∀σ∊H、σ(x)=x}とします。Bの定義から∀x∊Bに対して、∀σ∊H、σ(x)=xなので、B’の定義からx∊B’が成り立ちます。よってB’⊃Bです。Hは群であり、B’はHの不変体なので、定理2より[E;B’]=rが成り立ちます。[E;B]=[E;B’]かつB’⊃Bより、B=B’となります。つまりBがE上の自己同型写像の作る群Hの不変体になっており、[E;B]=#(H)が成り立つので、EはBの正規拡大体であることが示されます。証明終わり。

[1] (2) HがBのK自己同型群であることの証明)

#(G/H)=sとすると、ラグランジュの定理より、N=#(G)=#(H) -#(G/H)=r・sです。σ、σ’∊Gが同じ剰余類G/Hに属するとすると、σ-1σ’ ∊Hとなります。H={σ∊G|∀x∊B、σ(x)=x}の定義より、∀x∊Bに対して、σ-1σ’(x)=x、すなわちσ’(x)=σ(x)です。つまり同じ剰余類G/Hに属するσはB上で同じ同型写像を与えます。σ∊GはE上のK自己同型写像ですが、これをB上に限定すると、#(G/H)=sより、BからEへの相異なるs個のK同型写像が存在します。

[1] (3) 中間体Bと群Hは一対一に対応することの証明)

Hが正規部分群でなければ、G/Hは群にならないので、アルティンの定理より[B:K]≧sとなります。n=[E:K] =[E:B] [B:K] ≧rs=n、[B:K]≧sより[B:K]=sとなります。つまりBの基底s個とB上の同型写像の個数s∊G/Hは対応しています。群Gを中間体Bで制限した群GB={σ∊G|∀x∊B⊂E、σ(x)=x}をHとすることで、中間体Bが体Eを部分群Hで制限した体EH={x∊E|∀σ∊H⊂G、σ(x)=x}となるので、中間体Bと部分群Hは一対一に対応します。

・HがGの正規部分群であるとき、

[2] (1)BはKの正規拡大体であることの証明)

BはKの正規拡大体であるとは、KがB上の自己同型写像の作る群G/Hの不変体になっていることです。σがB上の自己同型写像であるとは、σ(B)=Bということです。このとき[B;K]=#(G/H)が成り立ちます。H={σ∊G|∀x∊B、σ(x)=x}と定義されています。E上の自己同型写像σ∊Gに対して、σ(B)⊂Eです。中間体σ(B)を不変にする群はσHσ-1になっています。なぜならば、τ∊σHσ-1 ⇔ σ-1τσ∊H であることはHの定義により任意のx∊Bにおいて、σ-1τσ(x)=x ⇔ τσ(x)=σ(x) すなわちτ(σ(B))=σ(B)を意味するからです。Hが正規群であれば、任意のσ∊Gに対して、σHσ-1=Hです。今Hが正規群なので、τ∊Hに対してτ(σ(B))=σ(B)、すなわちσ(B)はHの不変体になっています。先ほどHの不変体はBであることを証明したので、σ(B)=B⊂Eが示されました。中間体Bは群G/H=σHσ-1の不変体になっているので、BはKの正規拡大体です。逆に任意のσ∊Gに対して、σ(B)=Bならば、τ∊σHσ-1に対してτ(B)=Bとなります。これはσHσ-1=HすなわちHはGの正規部分群であることを意味します。

[2] (2) G/HがBのK自己同型群であることの証明)

任意のx∊Bにおいて、σ(x)=σ’(x) ⇔ σ’-1σ(x)=xとなり、σ’-1σ∊Hとなります。これはσ’、σが同じG/Hの類に属していることを意味するので、AutK(B)=G/Hです。証明終わり。